荧光增白剂

导读:荧光增白剂 : 能吸收日光或其他光源中的紫外线,发出蓝到紫色荧光,使物料能产生增白及光泽效果的物质。由于它是利用光学补色作用,使颜色发暗的物质经荧光增白后,显得洁白、光亮,所以又称光学增白剂。1929年P.Krais发现6,7-二羟香豆素在紫外线下能发出荧光,织物在其水溶液中浸渍过后,有增白效果。最早市售荧光增白剂是1940年

荧光增白剂 : 能吸收日光或其他光源中的紫外线,

发出蓝到紫色荧光,使物料能产生增白及光泽

效果的物质。由于它是利用光学补色作用,使颜

色发暗的物质经荧光增白后,显得洁白、光亮,所

以又称光学增白剂。1929年P.Krais发现6,7-

二羟香豆素在紫外线下能发出荧光,织物在其

水溶液中浸渍过后,有增白效果。最早市售荧光

增白剂是1940年联邦德国Bayer公司生产的4,

4′-双嗪胺基二苯乙烯-2,2′二磺酸的衍生

物。此后,又开发了许多荧光增白剂,因而在染

料中自成一个系列。大体可分为3种类型: 具有

像磺酸基这样水溶性的阴离子型、具有像季铵

盐这种水溶性阳离子型以及难溶于水的非离子

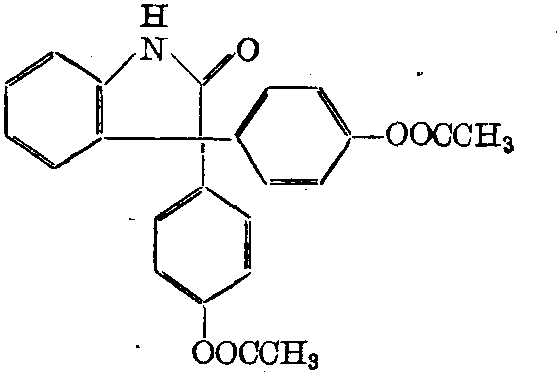

型。按化学结构大体可分为8类: 双三嗪胺基二

苯乙烯磺酸盐类(通常简称DAST)[1]、咪唑、噻

唑、唑类[2](式中B=N,S,O)、苯并三唑

类[3]、香豆素类[4]、苯基吡唑啉类[5]、萘二甲

酰胺类[6]、二苯乙烯类[7]、噻二唑和二唑类

[8](式中X=S,O)。除上述8类外,也还有一些其

他结构者,如苯并唑类、4-甲基-7-二甲胺

香豆素类。近年来的研究重点是苯并唑类和

苯乙烯类。关于荧光增白剂的安全性,以急性

LD50表示时,其值很高,是属于安全性高的一

类染料。关于慢性致癌性,对生产量较大的

DAST类研究结果表明无致癌性及毒性。此外,

关于对环境的影响,经研究认为加有荧光增白

剂的洗衣粉,以极稀浓度的增白剂放入河川,经

活性污泥在1个月左右大部分可降解,几乎不会

积集在河川及海洋堆积物中。

各种不同类型的增白剂,其使用对象也略

有不同,例如[1]可用于棉纤维、合成纤维、纸

张、肥皂等;[4]可用于塑料;[5]可用于羊毛、聚

酰胺、腈纶等纤维;[6]可用于涤纶、腈纶、锦纶

等合成纤维等。无论何种荧光增白剂都只是光

学上的增亮补色,并不能代替化学漂白。因此,带

色纤维不经漂白,直接用荧光增白剂处理,不能

从根本上获得洁白效果。使用时应注意。

客服热线:

客服热线: