胶粘剂概述

导读:胶粘剂概述 : 103.1 胶粘剂的功能胶粘剂又称粘接剂、黏合剂,顾名思义是指一种具有黏性,能将两种物体连接在一起的具有一定强度的材料。胶粘剂可以将两种不同材质的物件连接在一起,比如钢和橡胶件,钢和塑料,陶瓷和钢铁,纸张和塑料,木材和木材、木材和钢铁等。103.2 胶粘剂的分类胶粘剂的品种繁多,性能广泛,用途遍及各个领域,

胶粘剂概述 : 103.1 胶粘剂的功能

胶粘剂又称粘接剂、黏合剂,顾名思义是指一种具有黏性,能将两

种物体连接在一起的具有一定强度的材料。

胶粘剂可以将两种不同材质的物件连接在一起,比如钢和橡胶

件,钢和塑料,陶瓷和钢铁,纸张和塑料,木材和木材、木材和钢铁等。

103.2 胶粘剂的分类

胶粘剂的品种繁多,性能广泛,用途遍及各个领域,一般学术界往

往按胶粘剂的主体材料进行分类,比如环氧树脂黏合剂、丙烯酸树脂

黏合剂、α氰基丙烯酸黏合剂、酚醛树脂黏合剂、橡胶黏合剂、塑料黏合

剂、无机黏合剂等。市场上却喜欢按其性能分类,或者按其组分不同

来分类(即所谓单组分、多组分)。亦有按固化方式分类,分高温固化

胶粘剂和低温固化胶粘剂。还有从外观上来分类的,例如分为液体

的、膏状的、固状的、粉状的、颗粒状的等。

103.3 国内外发展概况

人类使用胶粘剂的历史悠久,远在几千年前人类就学会用黏土、

骨胶、淀粉、松脂、糯米等天然产物作胶粘剂使用,秦、汉许多古墓的石

材接合处,经分析便使用了糯米作胶粘剂,战国时代就已使用骨胶粘

接木制车辆。

直到20世纪30年代,由于现代工业尤其是航空工业以及合成高

分子材料的发展,出现了化学合成胶粘剂。20世纪80年代初期,我国

胶粘剂工业品种约300多种,国外约几千个品种,也同时涌现了像西

安粘接协会、上海粘接协会、全国粘接协会、胶粘剂工业协会这样的科

协和科普组织,极大地促进了胶粘剂科学和工业的迅速发展。目前我

国胶粘剂品种也有几千种,但比起西方发达国家,在品种上、质量上尚

有一定的差距。

103.4 胶粘剂的组成

合成胶粘剂的主要成分有基料、固化剂、稀释剂、填充剂、防老剂、

促进剂、偶联剂等。

(1)基料

基料是胶粘剂的主要成分,是胶粘剂的骨架。对于热塑性树脂胶

粘剂,其基料的分子量大,胶层的内聚力大,粘接强度高。但分子量过

大,则链段运动迟缓,对被粘接物的湿润性会变差,致使粘接强度亦会

变差。而热固性树脂胶粘剂分子量小,活动能力强,湿润性好,固化后

粘接强度高,耐热、耐油性能好,但过度交联时胶层容易变脆,影响

韧性。

基料分子的极性大,粘接力随之亦大,耐热、耐温性也强。值得注

意的是,基料的极性要和被粘材料相适应,否则难以产生渗透、扩散及

吸附,而不利于粘接强度。

适当的结晶性可增加胶粘剂的内聚力和初粘力,但结晶度过高不

利于扩散,反而会影响粘接强度。

常用的基料按结构可分为树脂型聚合物、弹性体、活性单体、齐聚

体和无机物等。

1)树脂类聚合物。主要有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯

(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、ABS树脂等。

2)弹性体为橡胶类物质。常用的有氯丁橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡

胶、天然橡胶等。

3)活性体。是指在粘接过程中聚合固化,并且固化物主要决定着

胶层的物质,主要有乙烯基化合物、多异氰酸酯、丙烯酸酯结构胶、厌

氧密封胶、氰基丙烯酸酯瞬干胶等。

4)齐聚体。在合成某些胶粘剂时,有时将其制成分子量较大的半

成品,使用时在催化剂、固化剂或其他条件下转化成高聚物,从而获得

理想的粘接强度。这类分子量较大的半成品可归结为齐聚物型基料、

甲阶酚醛树脂、初期脲醛树脂、未交联的不饱和聚酯、未固化的环氧树

脂、遥爪型丙烯酸酯预聚物以及各种类型的聚氨酯预聚体。

5)无机物。在无机物黏合剂中,如氧化铜、磷酸、氧化铝、二氧化

硅、水玻璃等原料,均由无机物组成。

(2)固化剂

固化剂是一种可使胶粘剂中单体或低聚物,转化成具有特定物理

性能的高聚物的物质。还有的固化剂能使线型结构的树脂转变成

体型或网状的大分子,例如环氧树脂加入固化剂后即可形成体型

结构。

(3)溶剂

有些溶剂本身就是胶粘剂,比如三氯甲烷、丙酮、苯等,就是有机

玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)的良好胶粘剂。胶粘剂的基料往往是固态

或黏稠液体,不易施工且湿性差,加入溶剂,可以提高胶液的流平性。

常用的溶剂有烃类、酮类、酯类、卤代烃类及强极性的砜类和酰胺类物

质等。选择溶剂一般可参考其溶解度参数,应遵守溶剂与基料的溶解

度参数相似的原则,参数大于1.5则难以溶解,采取混合溶剂可进一

步取得良好效果。筛选溶剂配方可按下式计算:

δmix=∑ iδi

式中:δmix为混合溶剂的溶解度参数;i与δi分别为第i种溶剂的体 积分数和溶解度参数。

挥发性、可燃性和色泽、气味,在配制时都应经过严格筛选。

(4)增塑剂

增塑剂是改善基料脆性的材料。增塑剂在胶层中对基料具有分 子链间隔离作用,能屏蔽其活性基因,减弱分子间的相互作用力,从而 降低其玻璃化温度与熔融温度。增塑剂有外增塑剂与内增塑剂之分。 外增塑剂只能分散到胶层中,常用的有磷酸酯、偏苯三酸三辛酯、邻苯 二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯等。内增塑剂能与基料发生化学反 应,同基料连成一体,具有较高的增塑效能。一般来说,非极性增塑剂 与极性增塑剂的比例由低到高,其相溶性、塑化率、挥发性与耐油性由 高到低,而其热稳定性、增塑糊黏度稳定性、低温度柔软性与耐肥皂水 性则由低到高。

另外,增塑剂的分子量、结构对增塑性也有一定影响,在选择配比 时应加以注意。

(5)偶联剂

偶联剂分子中含有特殊的极性和非极性基因,能通过分子间力或 化学键力与对应组分进行桥联作用,从而能大大增强胶层的内聚强 度。胶粘剂中常用的偶联剂有钛酸酯与硅烷等。

(6)填料

胶粘剂中所用的填料很多,其目的主要是为了降低成本、提高性 能,如导电胶加入导电填料,耐高温胶加入耐高温填料等。填料种类 繁多,主要包括金属粉或非金属氧化物粉、矿粉、玻璃纤维、植物纤维 等。选择填料种类主要应根据胶的性能要求。

(7)其他辅助材料

根据市场需要亦可在胶粘剂中添加颜料、光稳定剂、抗氧化剂,如 淀粉胶可以加入防腐剂等。

103.5 胶粘原理

胶粘原理或称粘接原理,主要研究粘接材料表面及由不同材料形 成的界面的物理、化学变化,以及条件变化时对被粘接物的影响。

(1)锚式效应

锚式效应是指胶粘剂填充被粘合物体两个面的凸凹处固化后形 成锚式结构产生的机械力。例如,被粘接面非常光滑时,很多胶粘剂 将无法将物体粘牢,或者说粘接力很小(如图1)。而事实上,任何材 料的表面都不可能是平滑无隙,而是呈现凹凸不平的沟糟,当胶粘剂 注入这些沟糟并固化后,即形成锚式结构。如胶粘剂本身强度很大便 能形成很强的机械力(如图2所示)。

图1 粘合面平滑

图2 粘合面凸凹不平

(2)黏合剂对固体表面的润湿性

从微观尺度来衡量,任何固体表面都是很不规则的。如果要将两 个固体表面粘合起来,必须使黏合剂充满固体表面的不规则处,并且 同固体表面形成高度的分子接触(图3)。这就是说,黏合剂必须完全 地润湿固体表面,才能获得最大限度的粘合。

图3 表面张力与接触角的关系

图中γc为液体对固体的表面张力,cosθ为液体在固体表面接触角的余弦

要得到完全的表面润湿,除了黏合剂的起始黏度要足够低之外, 液体的表面张力γL应低于粘合物的临界表面张力γc。人们发现,有 机液体的同系物表面张力γc与其在某一固体表面上的接触角的余弦 cosθ成线性关系,将直线外推至cosθ=1时,对应的γc即为该固体的 临界表面张力(见图3)。只有当黏合剂的表面张力小于粘合物的临界 表面张力时,黏合液才能完全润湿粘合物。因此,γc是一个很重要的 参数。表1列出一些高聚物固体的γs。

表1 聚合物固体的临界表面张力γc(温度为20℃)

| 聚合物固体 | 表面张力γc/(10-5N/cm,20℃) |

|

聚全氟丙烯

聚四氟乙烯 聚三氟乙烯 聚偏氟乙烯 聚氟乙烯 聚乙烯 聚三氟氯乙烯 聚苯乙烯 聚乙烯醇 聚甲基丙烯酸甲酯 聚氯乙烯 聚偏氯乙烯 聚对苯二甲酸乙二酯 |

16.2

18.5 22 25 28 31 31 33 37 39 40 40 43 |

从表1可看出,非极性高聚物具有较低的γc值,特别是全氟高聚 物,因此这些高聚物很难被粘合。为了粘合它们,必须进行表面处理 (例如聚乙烯可用铬酸处理),以提高γc值。在所列的高聚物中,γc值 都低于水的表面张力(72.8×10-5N/cm),因此都是疏水的,也就是说 不能被水浸透。

(3)表面能

高表面能的固体易被极性液体润湿且形成强的粘合,因此选择液 体黏合剂时应考虑被粘固体的表面能。某些材料的表面能见表2。

表2 一些材料的表面能

| 材料 |

表面能

/(11-7J) |

| 1.液体 | |

|

水(25℃)

甘油(25℃) 硫酸(25℃) 石蜡烃(80℃) 苯(25℃) 乙醇(25℃) 2.聚合物 |

145

127 109 31 58 44 |

|

聚碳酸酯

聚酯和聚酰胺 纤维素 |

50~100

100~150 约200 |

| 材料 |

表面能

/(10-7J) |

| 3.无机固体 | |

|

玻璃(600℃)

氯化钠(低于) 4.金属 |

200~250

350~400 |

|

钛(200℃)

镁(低于) 银(低于) 金(低于) 铜(低于) 铁(低于) 钨(低于) |

685

700 1168 1407 1534 2050 6800 |

近年来,国外科学家曾用可逆的粘合功来研究粘合界面的稳定 性。对典型的有机黏合剂-金属氧化物界面,其粘合功WA在惰性大 气中(即干燥空气中)一般也具有较大的正值,这表明界面在热力学上 是稳定的。在液体(例如水)的存在下,若粘合功WAL为负值,则表明 界面不稳定且会解粘合。因此,计算粘合接头的WA和WAL值,能预测 界面的环境稳定性。

表3列出一些粘合接头的WA和WAL值,从中可以推测,粘合功从 干燥环境中的正值转变为潮湿环境中的负值,表明有一种力驱使水取 代金属氧化物和玻璃表面上的黏合剂。因此,可以预期,若接头受湿 环境的作用,水将逐渐地侵入界面,使黏合剂解吸附。这将逐渐地降 低接头的粘合强度,并且改变破坏位置——从黏合剂的内聚破坏变为 界面破坏。这种规律已被实验所证实。

表3 各种界面的WA和WAL值

|

粘合功

粘合功/(kJ/m2) 界面 | 惰性介质WA | 在水中WAL |

|

环氧树脂-氧化铁

环氧树脂-硅 环氧树脂-氧化铝 环氧树脂-碳纤维复合材料 |

219

178 232 80~90 |

-255

-57 -137 22~44 |

但是,对环氧-碳纤维复合材料界面,WA和WAL都是正值,这说明 这种界面比环氧树脂-高极性粘合物(如金属氧化物、玻璃)界面对水 有更大的稳定性。

由此可见,用可逆的粘合功可预测任何粘合界面在任何液体中的 稳定性。但必须指出,可逆的粘合功不包括由界面上的化学吸附和机 械联结引起的粘合功。

(4)粘合接头的形成和破坏

为了解释粘合形成的原因及粘合强度,科学家曾提出了许多理 论,如机械联结理论、吸附理论、静电理论、扩散理论等。这些理论均 有一定的实验基础,并且都能分别解释某些方面的实验现象。由于粘 合是复杂的、综合性的问题,所以常常需要几种理论共同进行阐释。

现在一般认为,理论粘合能是建立在分子间作用力(包括氢键)和 化学键的形成的基础上。分子间作用能在4~14 kJ/mol,化学键键能 为320~420 kJ/mol(共价键)。如果黏合剂能润湿粘接表面,则粘接表 面分子与黏合剂分子将互相吸引,形成粘合接头。假定黏合剂与固体 表面按中等强度的分子间作用力形成粘合接头,每个键的强度为5N, 每平方厘米的界面上有4×1015个键,则粘合强度为20×1015 N/cm2。 这个值比实测值高得多,这表明,实际的粘合强度受各种缺陷的影响。

具有重大实际意义的工作是研究界面上化学键的形成。迄今为 止,人们对界面上化学反应的类型及其反应程度尚不了解,但是粗略 的估算表明,由于化学键的强度比分子间作用力大几十至上百倍,因 此在界面上即使只有少量化学键形成,也能大幅度地提高固有的粘合 强度。现在已有一些直接和间接的证据证明,界面上化学键是存在 的。例如,用γ-失水甘油醚基丙基三甲氧基硅烷处理低碳钢时,用次 级离子质谱仪(SLMS)发现被粘物表面上有FeSiO+基团存在,这说明 界面上形成了—Fe—O—Si≡键。又如,含氟高聚物表面电镀金属之 后,可提高粘合强度,用X射线电子谱分析表明,在此表层上出现了脱 氟作用,并生成了有机金属铬合物。

有实验证明,界面的作用力愈强,粘合接头的耐久性愈好。一般 认为,酚醛基黏合剂之所以有良好的耐久性,是因为它与粘合物(氧化 物)能形成化学键。这种黏合剂要求长期高温固化条件,在这种固化 条件下,树脂与金属氧化物间极可能形成醚键。而使用氧化铜无机黏 合剂粘接钢铁时,粘接面有铜粒子出现,显然,黏合剂与被粘金属因发 生化学变化而产生了化学链。

随着黏合剂在结构件中的应用日益增加,粘接接头的粘合强度和 耐久性便显得特别重要。实际应用表明,粘合件的力学性能在接头暴 露于操作环境中时会很快恶化。为了查明恶化的原因,提高耐久性, 近年来人们对粘合破坏的机理进行了大量的研究。

蠕变和断裂是粘合面破坏的重要形式。蠕变是由黏合剂层的塑 性变化引起的,而断裂一般发生在粘合接头的弱点上。

科学家在研究接头断裂时发现,接头上应力分布是不均匀的。破 坏往往就发生在应力集中点上。接头上应力集中是由下列原因引起 的:黏合剂固化的收缩产生内应力,由于黏合剂和粘合物膨胀系数的 不同产生内应力,接头上存在的种种缺陷(孔隙、裂缝等),粘合接头的 形式等。

粘合面破坏的另一重要因素是解吸附。这是由于来自环境或粘 合物场中化学因素使黏合剂发生表面迁移而引起的。图4说明接头 的解吸附现象。事实上,接头上的各种物质(包括黏合剂分子和其他 分子)在界面上处于动态平衡中,也就是,黏合剂、水、溶剂、增塑剂和 各种气体在表面上处于竞争吸附状态。

图4 解吸附现象

湿气是最有效的解吸附场。所有有机高聚物都能透过水气,水气 透过高聚物的能力由渗透系数和扩散系数决定。环氧树脂和酚醛树 脂的渗透系数和扩散系数较大,因此透水性是较强的。当水扩散至界 面时,将取代黏合剂而使其解吸附,结果使粘合强度下降。

为了研究粘合破坏的机理,研究人员还发展了一些有效的研究方 法,这里不再一一介绍。

(5)固体的表面性质及其对粘合的影响

固体表面具有粗糙形态和缺陷(如裂缝、孔隙、刻痕等)所表征的 构造,它们表现了粘合表面的不规则性。它们对黏合剂的润湿性影响 较小,但对粘合强度影响较大。我们知道,粗糙的表面有相对大的表 面积,这有利于提高粘合强度。但是,表面上尖锐的小峰可起应力集 中,从而会导致粘合强度的降低。总的粘合效应取决于黏合剂的韧 性。韧性较好的黏合剂能吸收应力能,可减小粗糙度引起的应力集 中,故其粘合强度随粗糙度的增加而增加。

表面的缺陷除起应力集中点作用外,也会干扰黏合剂的润湿作 用。缺陷中通常会有空气或其他物质(如黏合剂中集中的溶剂),它们 在黏合剂润湿时很难被排出。当粘合接头在加湿固化或高温下使用 时,缺陷中的物质会膨胀产生压力。因此,这些缺陷往往是粘合面断 裂的诱因。

固体表面的化学组成与本体不同。例如,曾用电子能谱仪(ES- CA)测定硅玻璃的表面化学组成,发现其表面Si、Al、Mg元素的含量均 比本体的高,而氧元素含量则比本体的低。对多数金属来说,其表面 的化学成分是氧化物。如果金属氧化物是致密且有强的内聚强度,则 它比金属本身能提供更好的粘合表面,因此对于像铝这样的金属人们 常常对其进行氧化处理。

固体表面常会有杂质、污染物和其他的吸附物(如油、脂、水等), 这些物质常会妨碍黏合剂的润湿。实际上,金属表面的油、脂等不可 能完全清除。此外,研究表明,每种金属表面都吸附有水,因此,必须 按能润湿高极性的、富水表面的原则来选择黏合剂。

为了改进粘合物表面的物理、化学性质(增加表面积和表面自由 能),须对粘合物进行表面处理。

实验证明,对金属来说,如要获得良好的粘合,除了用物理法除去 粘合表面的污染物之外,还必须进行化学处理。化学处理包括以酸和 碱为介质的浸蚀、电解和特别的打底过程。化学处理可进一步清除污 染物,使物体表面形成新的氧化膜,并对表面起糙化作用。另外还可 渗入部分杂质(如沉积的铬原子)以促进粘合。例如,铝经酸或碱浸蚀 后能生成一层固着的蚀膜,当用水或水溶液进行后续洗涤时,会产生 一层氢氧化膜。

氢氧化膜的结构与洗涤和干燥的条件有关:在75℃以下,氢氧化 膜与水反应形成的是疏松的水合氧化铝(Al2O3·3H2O);超过75℃,则 形成固着的水合氧化铝的氢氧化膜r·AlO(OH)。这种氢氧化膜对表 面保护和固定油漆是很重要的。根据操作条件,它的厚度在0.2~ 2.0 μm之间,比空气氧化膜厚20~200倍。

为了提高接头的耐久性,可对固体表面涂覆底剂。例如用r-失 水甘油醚基丙基三甲氧基硅烷处理冷轧钢表面,由于底剂与冷轧钢表 面之间形成了化学键(—Fe—O—Si≡),底剂就会有效地保护固体表 面,使之不受其他介质的浸蚀。又如在汽车挡风玻璃表面涂上丙烯酸 作底剂和橡胶粘接,会比没有涂底剂的强度大几倍。

在固体表面涂覆底剂有许多方法。有一种新的方法称为电解沉 积法,这种方法的工艺是:在导电池中充满作为打底的聚合物的水悬 浮液(固体含量一般为10%),将已净化的粘合物悬挂在其中,根据聚 合物的电荷性质决定其作为阳极(正极)或阴极(负极),被粘合物体为 另一级。在外加电压的作用下,聚合物将向粘合物表面迁移并沉积。 对这种试样的界面的检查表明,聚合物确实渗入了氧化物层,并且接 头的耐久性得到显著提高。

电解沉积的聚合物通常使用水溶性的聚合物,如苯酚-甲醛树 脂、甲酚-甲醛树脂以及它们的共混物或共聚物,特殊类型的水溶性 环氧树脂等。在电解沉积之后和粘合之前,这些聚合物可在常温或加 温下固化。对比试验表明,在提高接头的耐久性方面,水溶性的底剂 (如酚醛树脂)不如非水溶性的底剂好。电解沉积法能在金属表面形 成氧化物的同时沉积聚合物,即把金属的阳极化处理与涂覆底剂结合 起来。

直到现在为止,人们对固体表面的物理、化学问题了解还很少,尤 其是何种固体表面的结构能提高粘合强度,怎样控制这些表面结构的 形成等问题,还有待于今后做进一步研究。

一个好的黏合剂应具有下列性能:能快速而又完全地润湿固体表 面,并与粘合物表面形成强的分子间力或化学键;能形成强而韧的胶 层。为此,黏合剂分子必须兼有高的运动能力和强的极性(或含有反 应基团)。上述性能与高聚物的分子量、支链的数量、大分子链的柔顺 性及分子的极性和反应性有关。

1)分子量。聚合物的分子量低则黏度小,故具有快速的润湿性, 但形成的胶层强度低而脆。因此,对分子量的选择应根据接头的性能 要求以及可能的粘合条件而定。例如,如果要求接头具有较高的粘合 强度,可选择高分子量的聚合物。但是,为了提高高聚物的润湿速度, 必须将高聚物加热至足够高的温度或用溶剂稀释至足够低的浓度。 在一般情况下,最好的办法是选用中等分子量的聚合物。如:硝化纤 维的分子量为250000,丙烯酸类聚合物的分子量为120000,橡胶类聚 合物的分子量为100000。

对热固性树脂,一般使用预聚体,使其在粘合过程中聚合而成体 型高聚物。

2)支链的数量。好的黏合剂其大分子应有少量的长支链,这样才 能降低高聚物熔融体或其溶液的黏度。同时,由于这种结构的大分子 有较多自由的链端,因而提高了个别大分子的活性,有利于润湿。实 际上,在溶液或半固体状态,带有支链的淀粉和其他支链型高聚物(如 混炼橡胶)是优良的黏合剂。但是,如支链过多,对润湿性和胶膜的强 度都极为不利。

3)大分子链的柔顺性。黏合剂的大分子链应具有一定的柔顺性, 这样,一方面能使大分子具有较高的运动能力,另一方面也会使胶层 具有较好的韧性。可以认为,在稀溶液或熔融状态时,大多数线型高 聚物的运动速度足以快速润湿固体表面。例如,即使是韧性较差的硝 化纤维和甲氧基纤维大分子,在足够稀的溶液中也具有高的润湿性, 因此是良好的黏合剂。但是,在压敏黏合剂中,由于对快速润湿性的 要求更高,因此常选用特别柔顺的高聚物,如橡胶、二烯-单烯共聚 物、丙烯酸酯类高聚物。这类高聚物有较好的黏附性,即表现出快速 润湿而粘合强度高的性能。实际上,能形成强的粘合接头的绝大多数 黏合剂,在室温下是坚硬的不具有黏附性的固体。

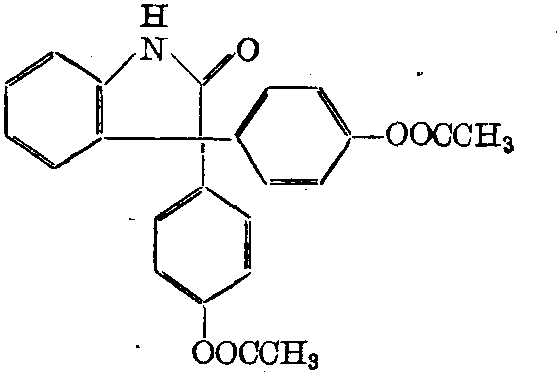

一般作为结构胶的热固性树脂多数是刚性的,其性能较脆。为了 增加其韧性,常常采用物理或化学的方法,在其中混入柔性高聚物(一 般多采用橡胶)。例如,在双酚A型环氧树脂中混入适量的液体端羧 基丁腈橡胶,在固化后能形成稳定的两相高聚物,这种高聚物具有很 好的韧性,能提高粘合断裂能。

近年来科学家已系统地合成了具有柔性链段与刚性链段交替组 成的嵌段型高聚物,即热塑性弹性体。如聚酯-聚氨酯橡胶-聚酯、 聚酰胺-聚丙撑氧-聚酰胺、聚氨酯-聚硅氧烷-聚氨酯等。这些高 聚物既可作为塑料,也可作为涂料和黏合剂。

4)分子的极性和反应性。含强极性基团或强反应性基团的大分 子能与活性固体表面形成强的粘合接头。此外,如果黏合剂的最初状 态是极性单体,它就有可能通过溶解作用将吸附的水从固体表面除 去,同时与固体表面粘合,即这样的黏合剂还有净化表面的作用。近 年来,合成含有能与固体表面反应的基团的黏合剂受到了人们的重 视,在这些高聚物中,含有环氧基、异氰酸酯基或酰氯基等活泼的 基团。

为了得到能快速润湿从而建立大面积接触的黏合剂,科学家还研 究了某些单体及其混合物作为黏合剂的可能性。被选择的单体应满 足下列要求:在相当缓和的条件下能很快地聚合,形成强而韧的耐化 学试剂作用的胶层;具有良好的润湿性,兼有净化表面的作用。按此, 引用了含极性的反应性基团的乙烯基和丙酰基型单体,具体如下。

乙烯基单体有:

CH2=CH—O—CH2—CH2—OH

CH2=CH—O—CH2—CH2—NH2

CH2

丙酰基单体有:

在这类单体中,丙烯腈是符合上述要求而且可大量生产的单体, 但它有一个缺点:聚合收缩率很大。为了降低收缩率,将它同另一能 保持上述优点且能降低收缩率的单体共聚。这个单体就是具有大侧 链基团的丙烯酸2-乙基己酯:

为了得到耐溶剂和高的软化温度的胶层,还需加入少量的四官能 基单体,如二丙烯酸乙二酯:

作为交联剂。上述组分的稠度很小,使用不方便。一般可加入少量的 高聚物(如聚甲基丙烯酸甲酯)作为增稠剂,以适量的过氧化苯甲酰、 N,N′—二甲基甲酰胺作为引发剂。

下面介绍一个配方:

原料 用量/kg

丙烯腈 50

丙烯酸2-乙基己酯 50

甲氧基丙烯酰胺 10

二丙烯酸乙二酯 5

引发剂 0.5~1.5

甲基丙烯酸甲酯 10

该配方产品兼有快速润湿和成膜的特点,可作为快干涂料或黏 合剂。

客服热线:

客服热线: