洗涤剂的有效成分及作用机理

导读:3.1洗涤原理通常意义上的洗涤是指从载体表面去除污垢的过程。在洗涤时,通过洗涤剂的作用以减弱或消除污垢与载体之间的相互作用

3.1 洗涤原理

通常意义上的洗涤是指从载体表面去除污垢的过程。在洗涤时,通过洗涤剂的作用以减弱或消除污垢与载体之间的相互作用,使污垢和载体的结合转变为污垢与洗涤剂的结合,最终通过清洗等方法使污垢与载体脱离。洗涤作用的基本过程可用下面的简单关系表示:

载体·污垢 + 洗涤剂

载体 + 污垢·洗涤剂

污垢在物体上的黏附有物理性黏附与化学性黏附两种,物理性黏附又分为机械性黏附和静电黏附两种。

化学黏附主要指通过化学键实现的黏附作用,例如纤维物品上黏附的蛋白质、和铁锈就是化学黏附。这类黏附由于化学作用力一般都比较强,所以污垢与基质结合的较为牢固,非常难以去除,需要通过特殊方法进行处理。

通过物理黏附的的污垢与基质的作用力比较弱,相对于化学黏附来讲,去除比较简单。机械力粘附的污垢易去除,只有当污垢的质点较小(<0.1 um)时才难去除。静电力粘附表现在带电的污垢粒子在异性电荷上的作用,这种作用力比机械力要强,因而污垢的去除相对困难。

去除污垢的洗涤的过程一般认为有以下几种:

A.吸附,洗涤剂中的表面活性剂在污垢及载体的界面发生定向吸附

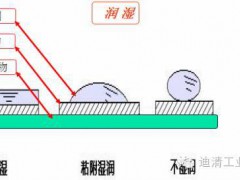

B.润湿与渗透,由于表面活性剂的界面定向吸附,洗涤剂可渗透到污垢和载体之间,是洗涤剂润湿载体,降低污垢与载体的附着力

C.污垢的分散于稳定,从载体表面脱落的污垢被分散、被乳化或被增溶在洗涤剂溶液中,保证脱落的污垢不在附着于洗净的表面主体。

3.1.1 污垢的种类

污垢是指黏附在载体上的油脂类物体以及油脂类物体的粘附物,其成分非常的复杂,但是根据形态的不同大致可以分为固体污垢、液体污垢以及特殊污垢。

最常见的固体污垢有铁锈、灰尘、炭黑颗粒等,这些物体表面一般都带有负电荷,因此非常容易吸附在基质上。一般的固体颗粒类污垢都是难溶于水的物质,但是它们却很容易在加了洗涤剂的水溶液中被分散,质点越大的固体颗粒越易于被去除。常见的液体污垢大都是油溶性的,它们大都能与碱液发生皂化作用,这也是为什么洗涤剂多呈碱性。特殊的污垢主要是血渍、植物汁液、人体分泌物等难以被去除的物质,这一类的污垢主要靠漂白剂来去除,因为漂白剂的强氧化性可以破坏其生色基团。

3.2 洗涤剂中的有效成分

在洗涤剂中其主要作用的是表面活性剂,也称为表面活性物质。它们在水中能迅速溶解,并能显示出良好的去污、发泡、增溶乳化、润湿、分散等性能。

3.2.1 表面活性剂及其前世今生

实验发现,在水中加入一些物质时,可使水的表面张力发生改变,加入的物质不同,对水的表面张力的影响不同。

就降低表面张力这一性质而言,我们把能够使溶剂的表面张力降低的性质称之为表面活性,具有表面活性的物质则称之为表面活性物质。我们把加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质,称为表面活性剂。

表面活性剂是这样一种物质,在溶剂中加入很少量既能显著降低其表面张力,改变体系界面状态,从而产生润湿或反润湿、乳化或破乳、分散或凝聚、起泡或消泡、增溶、保湿、杀菌、柔软、拒水、抗静电、防腐蚀等一系列作用,以满足实际需要。

皂基表面活性剂最早发现在公元前2500年左右的古埃及,古埃及人使用羊油及草木灰的混合物制造清洗用品,到了公元70年左右由罗马帝国的普林尼制造出第一块羊油皂。直到1971年,法国化学家卢步兰发现了利用电解氯化钠法制取烧碱的方法后,肥皂才普及开来2。

表面活性剂发展的第二个时期的产物是土耳其红油(Turkey Red Oil)又叫太古油,是由蓖麻和浓硫酸在较低的温度下反应,再由氢氧化钠中和而成,土耳其红油的乳化性、渗透性、润湿性、扩散性都非常优秀,并且其在耐硬水、耐酸、耐金属盐、等方面的性能都比肥皂要好。

3.2.2 表面活性的结构

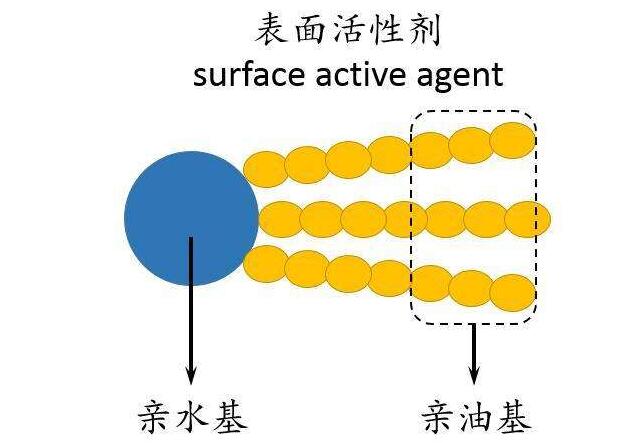

表面活性剂的独特性质源于其特殊的分子结构。表面活性剂一般是线形分子,其分子同时含有亲水性极性基团和亲油性的非极性疏水基团。

疏水基可以有有许多不同的结构,如直连、支链、环状等,常见的是碳氢链,可以是烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃,碳原子数大都在8到20范围内。其他疏水基还有脂肪醇、烷基酚、含氟或硅以及其他元素的原子团等。

亲水性基团则有阴离子型、阳离子型、;两性离子型、非离子型等种类。其中离子型的能够在水中电解从而带电荷,非离子型的不能在水中电离,但是却具有极性和水溶性。